アーユルヴェーダの食事法がもたらす効果で理想の自分になる!

アーユルヴェーダ

健康志向な人たちから注目されている、アーユルヴェーダの食事法を知っていますか?

アーユルヴェーダは聞いたことがある、アーユルヴェーダの食事が体に良いのは知っているけれど…

そんな人たちへ今回は、アーユルヴェーダの食事法がもたらす効果をはじめ、食事法に欠かせないポイントや、自分にぴったりな食事法までを紹介しますので、アーユルヴェーダを通して理想の自分に出会うきっかけにしてもらえるとうれしいです。

アーユルヴェーダとは

アーユルヴェーダはインド・スリランカで生まれた、約5,000年以上もの歴史がある伝統医療です。

発症してしまった病気を治療する西洋医学とは違い、アーユルヴェーダは普段の生活から瞑想や呼吸法、ヨガやマッサージ、さらには食事法などを用いることで病気を予防し、若さや健康を維持しましょうというもの。

最近では健康への意識が高まる日本でもアーユルヴェーダの知識、そして人気が広がりアーユルヴェーダライフをサポートするサロンなどがたくさんオープンしています。

アーユルヴェーダの食事が身体に良いのはなぜ?

アーユルヴェーダでは、口にするものすべては薬になると考えられているため、暮らしている地域や季節、一人ひとりの状態に合ったものを食べることがとても大切だと言われています。

また、アーユルヴェーダの食事法では、いかに消化力をアップさせ、体内に要らないものを残さないかを重要視しています。

なぜなら、身体の中で消化しきれないものは体内に溜まってしまい、不調を起こすと考えられているからです。

アーユルヴェーダの食事法は自分の身体に合った食べものを取ることで、消化力を高め体内に不要なものを残さない。

したがって、身体が不調を起こすことなく心身の健康を維持できることにつながると考えられているのです。

アーユルヴェーダの食事に欠かせない7つのポイント

心身を健康に、そして若さを維持するアーユルヴェーダの食事法には、大切な「7つのポイント」があります。

1.自分の消化力に合ったものを食べる

アーユルヴェーダでは、すべての食べものには性質があると考えられています。

たくさん食べても大丈夫なものがある一方、少し食べただけでも重く感じてしまうことはありませんか。

これは、食べものの性質自体が自分に合っているのか、つまり消化力に合っているかどうかを示しています。

また消化力は季節や体調でも変化しやすいもの。

その時どきで自分の消化力に合った食材を選びましょう。

2.暮らしている土地の旬のものを食べる

仏教用語に「身土不二(しんどふじ)=身と土は切り離せない」という言葉があるように、人は暮らしている土地で取れる、季節のものがいちばん身体に合うと言われています。

また旬のものを食べることで、夏に採れる果物や野菜は水分を、冬に採れる根菜類は身体を温める作用など、人がその季節に必要としているものを摂取できるのです。

3.味のバランスを取って食べる

舌にある味蕾(みらい)には、甘・酸・塩・苦・辛・渋の「6つの味」を感じる部分がそれぞれあり、それらすべてをバランスよく刺激することで心が満足すると言われています。

自分に合う食材に、6つの味でバランスよく味付けすることで心が満たされ、間食への欲求も抑えられるでしょう。

4.適量を食べる

アーユルヴェーダの食事法では、食事は消化しやすくする空白を残した、腹7.5~8分目が適量とされています。

もちろん満腹まで食べてしまうのも良くありませんが、逆に量が少なすぎるのもNG。

人によって適量は変わりますので、自分の適量はどのくらいなのかを知ることが大切です。

5.できたての料理を食べる

作りたてで温かい食事にはエネルギーが溢れています。

一方で作り置きやレトルトなどの保存食は、便利ですが味が落ちている…食べても元気が出ない…と感じたことはありませんか。

何も手の込んだものを作る必要はありません。

簡単なもので構いませんので、なるべく作りたてを食べて心身にエネルギーを与えましょう。

6.集中してゆっくりと食べる

テレビやスマホなどを見ながら、誰かとおしゃべりしながら…などのながら食いは集中力に欠けてしまい、早食いにつながったり腹部膨満感を起こしたりすることがあります。

これでは、せっかく身体に良いものを食べているのに、必要な栄養素がきちんと吸収されません。

ですから、なるべく食べることに集中できる環境で、できれば「20分」ほどかけてゆっくりといただきましょう。

7.3世代前から食べているものを食べる

3世代前から食べ慣れているものはDNAに刻み込まれ続けているため、とても消化しやすくなっています。

新しい食べものに挑戦したいときは、食べ慣れてきたものをベースに自分に合う新しい食材をプラスしていくと身体も受け付けやすいでしょう。

自分にぴったりなアーユルヴェーダの食事法とは

アーユルヴェーダでは、食べものは薬にも毒にもなると考えられています。

つまり、自分に合う食べものは若さや健康を維持することにつながるけれど、合わないものは病気などの不調をもたらす原因となってしまうということ。

では、どのようにして自分に合う食事とそうでないものを区別するのでしょう。

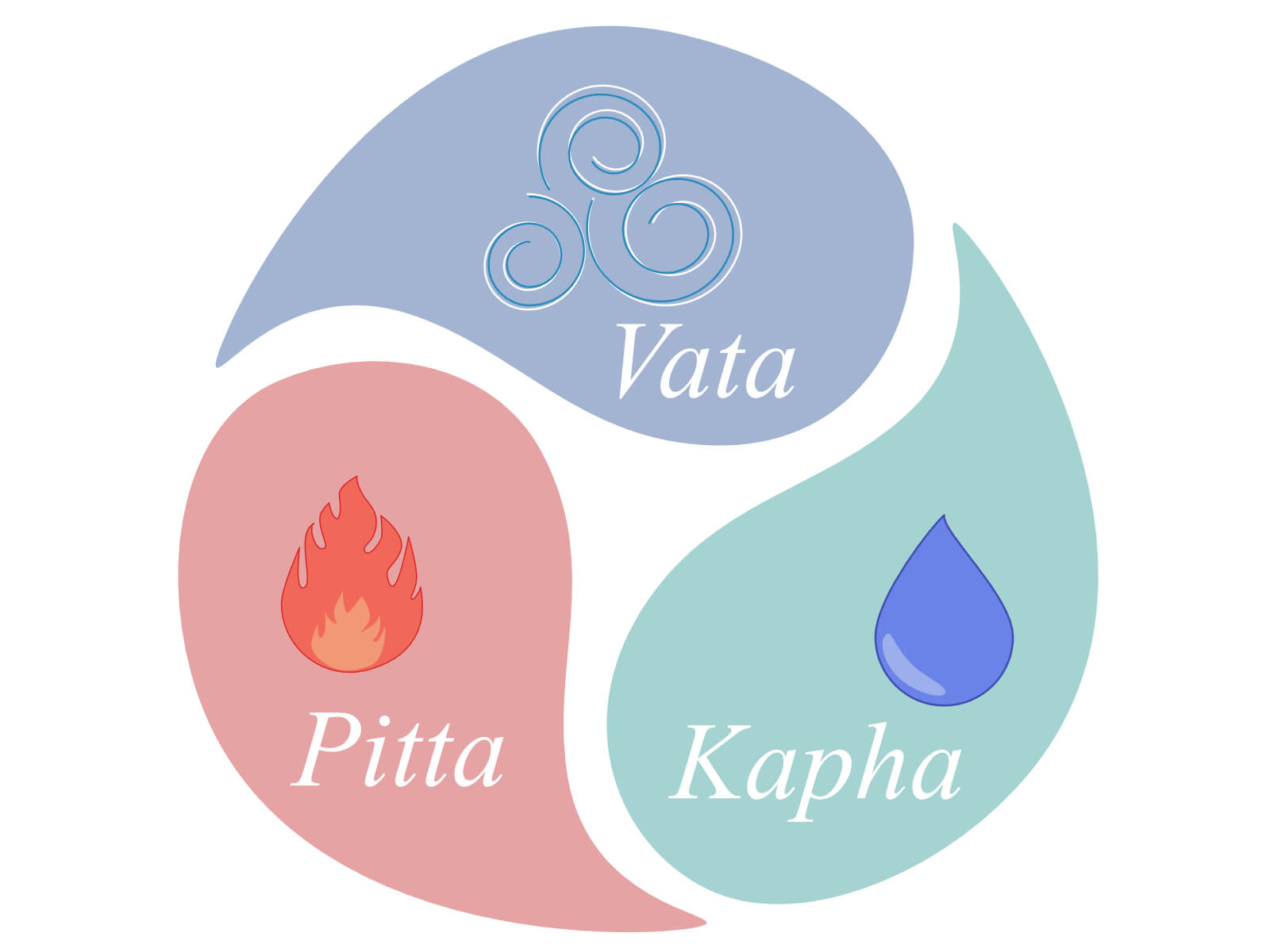

それは、一人ひとりが生まれながらに持っているエネルギー・ドーシャに関係しています。

ドーシャには、ヴァータ・ピッタ・カパの「3つ」があり、アーユルヴェーダでは人はこの3つのうちのひとつのエネルギーを持ち合わせていると言われていて、それぞれの持つ性質によって取るべき食事が変わります。

ですから、自分にぴったりな食事を見つけるには、自分のドーシャを良く知ることが大切なのです。

簡単ドーシャ診断で自分の体質を知ろう

アーユルヴェーダでは、人それぞれの体質を3つのドーシャで分類し、体質に合わせた食事や生活習慣の改善を行います。

そのため、自分にぴったりなアーユルヴェーダの食事法を知るためには、自分のドーシャを知ることからはじめなくてはいけません。

しかし、「アーユルヴェーダに興味はあるけど、自分のドーシャはわからない」という人が大半でしょう。

そこで、下記に簡単なドーシャ診断表を掲載しました。

体型や性格など、それぞれの項目をチェックしていき、最も多く当てはまるものが、あなたのドーシャです。

アーユルヴェーダを取り入れるとき、自分のドーシャはどれかを知っていると、より自分に合った生活改善が行えます。

自分のドーシャがわからない人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

| ヴァータ | ピッタ | カパ | |

|---|---|---|---|

| 体型 | 細身で骨ばっている | 中肉中背で筋肉質 | がっしりとして肉付きがいい |

| 便通 | 不規則で便秘しがち | 下痢をしやすい | 快便 |

| 性格 | 活動的で創造性に富んでいる | 情熱的で競争心が強い | 落ち着いていて堅実 |

| 睡眠パターン | 何度も目が覚める | 短い睡眠で満足できる | いつまでも寝ていられる |

| 気温に対する感じ方 | 寒さに弱い | 暑さに弱い | 湿度に敏感 |

ドーシャ別それぞれの正しい食事法を知ろう

アーユルヴェーダの食事法を始める前に、自分が持って生まれたエネルギー・ドーシャが、ヴァータ、ピッタ、カパのうちのどれなのか。

そして、どんな食べものが自分にあっているのか、反対にどんな食べものを避けるといいのかの診断をしましょう。

ヴァータ

ヴァータの人は風のように軽やかな人が多いのが特徴。

なるべく温かいもの・重いもの・適度な油分を取りながら、甘味、塩味、酸味のある食事を取りましょう。

避けたほうがいい食べ物は、アイスクリームなどの冷たいもの、カフェイン、乾いている食べもの(シリアルやドライフルーツなど)です。

【おすすめな食材】

ヴァータ体質の人は、「風と空」のエネルギーを持っているため、身体が冷えやすく、乾燥しやすい傾向があります。

そのため、身体を温められる食材や、不足しがちな油分が補える食事を取ることが大切です。

たとえば、かぼちゃやにんじん、サツマイモは、身体を温め、長時間エネルギーを持続できます。

また、セサミオイルやバターを精製してつくるギーは、ヴァータによる冷えを和らげ、胃腸の負担の軽減が期待できます。

油分が不足しがちなヴァータ体質に適しており、乾燥した肌や髪のケアにも効果的です。

【避けるべき食材】

ヴァータ体質の人は、消化力が弱く、食事の時間や内容によっては便秘や消化不良を起こしやすい体質です。

そのため、生野菜や冷たい飲み物、アイスは身体を冷やし、ドーシャのバランスを乱してしまいます。

また、胃腸に負担をかけるカフェインや乾燥を助長し、肌や腸の乾燥につながる豆類もおすすめできません。

カフェインや豆類を多く摂ることで、消化不良が起こりやすくなり、便秘が悪化してしまう可能性があります。

ピッタ

ピッタの人は食欲が旺盛なので、食べ過ぎに注意しながら甘味・渋み・苦味のある食べものを取りましょう。

避けたいものは、アルコール全般、塩分の取りすぎ、冷たすぎるもの。

また、怒っているときの食事や、熱すぎるもの、刺激の強いスパイスにも要注意です。

【おすすめな食材】

ピッタ体質の人は、「火と水」のエネルギーを持っているため、体内に熱がこもりやすく、ピッタが増加すると下痢になりやすい傾向があります。

そのため、身体を冷やし、ピッタの熱を適切に調整できる食材を取り入れることが重要です。

たとえば、甘味や苦味、渋味のあるフルーツや野菜は、ピッタの過剰な熱を鎮める効果があります。

とくに、りんごや梨、ぶどう、ココナッツなどのフルーツや、きゅうり、キャベツ、ゴーヤなどの野菜がおすすめです。

また、ココナッツオイルやオリーブオイルは、消化を助けながら身体を冷やし、胃腸の負担を軽減してくれます。

主食には、玄米やオートミールなどの消化に優しく、体のエネルギーを穏やかに維持することができる穀物を選ぶといいでしょう。

【避けるべき食材】

ピッタ体質の人は、熱がこもりやすく、胃酸の過剰分泌による炎症や胃もたれを起こしやすい傾向にあります。

そのため、辛味や酸味が強い食品は避けたほうがいいでしょう。

とくに、唐辛子やブラックペッパー、にんにく、しょうがなどのスパイスは、ピッタの熱を過剰に刺激し、胃腸に負担をかけやすくなるためおすすめできません、

また、アルコールやカフェインも過剰な熱を増やす原因です。

夏場やストレスの多いとき、アルコールやカフェインを摂取すると、イライラしやすくなったり、胃腸の不調を引き起こしやすくなったりするため、できるだけ控えましょう。

カパ

カパの人にはふくよかな人が多く、太りやすい悩みを抱える場合があります。

食事は少量で軽め、油分を抑えることを心がけて、温かい食べものや飲み物を中心に、辛味・苦味・渋みのあるスパイスが効いたものが良いでしょう。

気を付けたいものは、乳製品やナッツ類、果物など冷たいもの、揚げ物などです。

【おすすめな食材】

カパ体質の人は、「水と土」のエネルギーを持っているため、水分が滞りやすく、代謝が遅い傾向にあります。

そのため、体を活性化させ、余分な水分や老廃物を排出できるような食材を選ぶことが大切です。

たとえば、辛味のある生姜や黒胡椒、ターメリックなどのスパイスは、代謝を促進し、体の重さやむくみを解消する効果があります。

また、ほうれん草やブロッコリー、ゴーヤなどの苦味のある野菜は、カパの持つ水分過多の性質を調整してくれます。

主食には、玄米やキヌア、とうもろこしなどの軽い穀物がおすすめです。

玄米やキヌア、とうもろこしは、消化しやすく、体に過剰な負担をかけることなくエネルギーを補給できます。

食事に、温かいスープや蒸し料理をプラスすることで、体を温めながら消化を助け、カパの増加による消化不良を防げるでしょう。

【避けるべき食材】

カパ体質の人は、むくみやすく、だるさを感じやすい体質です。

砂糖を多く含むデザートや乳製品は、カパのバランスを崩しやすく、体の重さやだるさを助長する可能性があります。

アイスクリーム、氷水なども、消化を遅らせ、体内のエネルギー代謝を低下させる原因となるため、できるだけ控えるのがおすすめです。

また、揚げ物やバター、チーズなどの油分の多い食品は、消化に時間がかかり、脂肪として蓄積されやすいため、過剰に摂取しないように注意してください。

体質改善に最適!日常に取り入れやすいアーユルヴェーダの食事術

「難しいことは考えず、気楽にアーユルヴェーダを日常に取り入れたい」という人は、これから紹介する2つのポイントに気を付けるのがおすすめです。

特別な準備や知識がなくても実践できるので、ぜひ今日から実践してみてください。

決まった時間に食事をとる

食事のタイミングが不規則になると、消化がスムーズに行われず、未消化物(アーマ)が体内に蓄積し、体調不良や病気の原因になります。

そのため、食事の時間を固定することが、健康を保つポイントです。

理想的な食事のタイミングは、「朝食は7〜9時、昼食は12〜14時、夕食は18〜20時の間」にとるのがおすすめです。

とくに、昼食は、消化の火(アグニ)が最も強い12〜14時の間に食べることで、エネルギーを効率よく利用できます。

逆に、夜遅い時間の食事は、アーマ(毒素)の蓄積につながるため、おすすめできません。

決まった時間に食事を取ることで、消化器官の負担を減らし、健康的な生活を維持できるでしょう。

外食で食べるものを選ぶポイント

外食では選択肢が限られるため、ついドーシャのバランスを乱す食事を選んでしまうことがあります。

外食でも意識して食事を選ぶことが、アーユルヴェーダによる体質改善の鍵になります。

外食時に避けたいのは、加工食品や保存料が多く含まれる食品です。

ファストフードや揚げ物は、ドーシャのバランスを乱しやすいため、なるべく控えましょう。

また、ドリンクを頼むときは、冷たいジュースやコーヒーではなく、温かいお茶を選ぶのがおすすめです。

食後に温かいお茶を飲むことで、消化を助けることができます。

簡単アーユルヴェーダの食事レシピ

手軽に試せるアーユルヴェーダのレシピをご紹介します。

忙しい人でも簡単に取り入れられるので、自宅でアーユルヴェーダご飯を取り入れたいという人は、参考にしてみてください。

ヴァータ体質向け:温かいキチュリ(消化に優しいインド風お粥)

ヴァータ体質の人は冷えやすく、消化力が弱い人が多いです。

そのため、体を温め、消化に優しい食事がおすすめです。

キチュリは、スパイスとギーを使って炊き上げるインドのお粥で、ヴァータを落ち着かせる効果があります。

温かく消化に優しいため、不安定な消化機能を整え、体を温められます。

- 材料(2人分)

- ・米:1/2カップ

- ・レンズ豆:1/2カップ

- ・ギー:大さじ1

- ・クミンシード:小さじ1

- ・ターメリック:小さじ1/2

- ・塩:小さじ1/2

- ・水:3カップ

- ・ショウガ(すりおろし):小さじ1

- ・にんじん・かぼちゃ・ほうれん草などのお好みの野菜

- 作り方

- 1. レンズ豆を軽く洗い、30分ほど水に浸しておく

- 2. 鍋にギーを熱し、クミンシードとショウガを炒める

- 3. 香りが立ったら、ターメリックと洗った米・豆を加えて炒める

- 4. 水を加え、蓋をして弱火で30分ほど煮る

- 5. 途中で野菜を加え、柔らかくなるまでさらに煮る

- 6. 塩で味を調えたら完成

ピッタ体質向け:ココナッツミルクとバナナのスムージー

ピッタ体質の人は、身体を冷やす効果のある食材を積極的にとるのがおすすめです。

ココナッツミルクはピッタの熱を鎮め、バナナは甘味があり、ピッタを落ち着かせる効果があります。

ミントの爽やかさも、心身のリフレッシュに効果的です。

- 材料(1人分)

- ・バナナ:1本

- ・ココナッツミルク:150ml

- ・水:50ml

- ・ミントの葉:3枚

- ・はちみつ:小さじ1

- ・氷(お好みで)

- 作り方

- 1. すべての材料をミキサーに入れ、なめらかになるまで撹拌する

- 2. グラスに注ぎ、ミントの葉を飾る

カパ体質向け:スパイスたっぷりのレンズ豆スープ

カパ体質の人は、代謝が遅い傾向があります。

今回紹介するスープは、スパイスの力で代謝を促進し、体の重さを軽減する効果があります。

消化を助け、身体を温めるスープは、カパの人におすすめです。

- 材料(2人分)

- ・レンズ豆:1/2カップ

- ・水:3カップ

- ・トマト(角切り):1個

- ・玉ねぎ(みじん切り):1/4個

- ・にんにく(すりおろし):1/2片

- ・ショウガ(すりおろし):小さじ1

- ・クミンシード:小さじ1

- ・ターメリックパウダー:小さじ1/2

- ・ブラックペッパー:小さじ1/2

- ・ギーまたはオリーブオイル:大さじ1

- ・塩:適量

- 作り方

- 1. レンズ豆を洗い、水と一緒に鍋に入れ、中火で20分煮る

- 2. 別の鍋でギーを熱し、クミンシードを炒め、香りが立ったら玉ねぎ・にんにく・ショウガを加えて炒める

- 3. トマトを加え、ターメリック、ブラックペッパー、塩を入れ、軽く炒める

- 4. 煮込んだレンズ豆を加え、さらに5分ほど煮込む

- 5. お好みでレモンを絞って完成

アーユルヴェーダの食事法は、エキスパートが揃うExpanse..で

アーユルヴェーダの食事法について、なぜ身体にいいのか、欠かせない大切な「7つのポイント」、そして「ドーシャ別の正しい食事法」を紹介しました。

アーユルヴェーダの食事は、病気や不調を予防するだけでなく、若さや健康を維持するために大きな影響を発揮してくれます。

それには、まず自分がどのエネルギーを持っているのか、ドーシャ診断をすることからスタートしましょう。

アーユルヴェーダの専門サロンExpanse..では、一人ひとりのドーシャ診断をはじめ、どんな食事法が適しているのかなどのアドバイスが受けられます。

また、Expanse..なら自分のためだけに調合されたオイルを使っての、アーユルヴェーダマッサージ施術も可能。

日々の生活に、アーユルヴェーダの食事とマッサージをうまく取り入れて、若く健康なアーユルヴェーダライフを送るきっかけにしてみてはいかがでしょう。

「Expanse..について詳しくはこちら」

⇒ お問い合わせください。

「ご予約・お問い合わせ」

⇒ お問い合わせください。